COMMISSIONE DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Presidente: Chiara Valori

Coordinatori: Domenico Canosa, Giulio Caprarola

I - Premessa

Il disegno di legge n. 1433 presentato il 7 marzo 2025 al Senato della Repubblica dai Ministri della Giustizia, dell’Interno, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa in tema di femminicidio e contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, come si legge sul comunicato stampa, “appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne”.

Le fonti sovranazionali indicano infatti il femminicidio quale fenomeno avente caratteristiche proprie e peculiari: la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (stipulata ad Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dall’Italia con l. n. 77/2013) riconosce “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere”, sottolineando che “la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini” e prescrivendo agli Stati di “proteggere le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare la violenza contro le donne e la violenza domestica”.

Analogamente, la direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne ed alla violenza domestica precisa: “nella definizione di violenza contro le donne rientrano infine alcuni reati previsti dagli ordinamenti nazionali. Si pensi ad esempio al femminicidio, allo stupro…” (Considerando 9).

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, istituito dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2007 (CEDAW), nel rapporto del 19 febbraio 2024 sull’Italia rileva “che il femminicidio non è definito come un reato specifico” e raccomanda di “modificare il Codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio”.

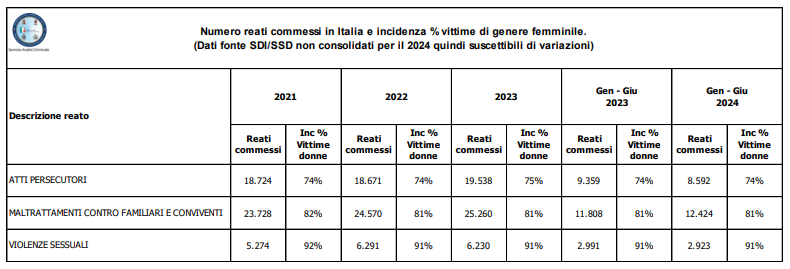

Nell’apprezzabile sforzo di combattere con strumenti sempre più incisivi il fenomeno, in continua crescita1, della violenza nei confronti delle donne, il Governo ha, dunque, approvato lo scorso 7 marzo 2025 lo schema di un nuovo disegno di legge, che da un lato introduce una nuova figura di reato (femminicidio - art. 577 bis c.p.) ed una aggravante ad effetto speciale applicabile ad una nutrita serie di reati preesistenti, dall’altro detta nuove regole procedurali, volte a tutelare maggiormente la persona offesa, anche prevedendo specifichi obblighi formativi per gli operatori, fra cui i magistrati.

Fra le altre novità maggiormente significative, il testo:

- prevede l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;

- prevede il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi ed onere motivazionale del giudice;

- introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;

- nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all’imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;

- introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;

- rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;

- estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio;

- introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.

La Commissione di studio in materia di diritto penale e procedura penale in seno all’Associazione Nazionale Magistrati, appena insediata, ha dunque deciso di occuparsi del d.d.l. in questione, attualmente all’esame del Parlamento, analizzandone i contenuti sotto tre punti di vista: sostanziale, processuale e con riferimento alle ricadute organizzative sugli uffici. A tal fine, la Commissione si è articolata in tre distinti sottogruppi, che hanno lavorato in parte in autonomia, condensando poi l’esito delle proprie valutazioni in un parere unitario, che viene posto all’attenzione del Comitato Direttivo Centrale perché lo faccia proprio.

Fonte: http://temi.camera.it/leg19/temi/violenza-contro-le-donne_d.html

Effettuata tale premessa, con il presente parere si intende formulare talune considerazioni con riferimento ad alcune disposizioni maggiormente innovative contenute nel disegno di legge ed ai profili di problematicità che la loro approvazione comporterebbe, analizzando partitamente le disposizioni destinate ad incidere sul codice penale e sul codice di procedura penale, nonché quelle che comporteranno ricadute sull’organizzazione degli uffici.

I - Profili sostanziali

1. Introduzione e rilievi critici di carattere sistematico

Con il disegno di legge n. 1433, il Governo propone anzitutto di introdurre, all’interno del libro II, titolo XII, capo I del codice penale, il delitto di femminicidio (art. 577-bis). Tale ipotesi normativa prevede una fattispecie autonoma e speciale di omicidio, incentrata sulle qualità della persona offesa. Infatti, il proposto articolo 577-bis, co. 1, c.p. sanziona con la pena dell’ergastolo le condotte preordinate a cagionare la morte di una donna, realizzate attraverso atti di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, nonché la condotta omicidiaria orientata a perseguire la repressione dell’esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna; al di fuori delle ipotesi appena descritte, invece, continuerebbe a trovare applicazione l’art. 575 c.p. La struttura della fattispecie è incentrata, come anticipato, sulla qualità della persona offesa, la donna in quanto oggetto di discriminazione perché donna, soggetto passivo di repressione della propria autodeterminazione e delle proprie libertà fondamentali. Non può che evidenziarsi sin da subito l’identità del bene giuridico tutelato e della condotta punita dalla fattispecie di nuova introduzione rispetto al già disciplinato delitto di omicidio (art. 575 c.p.): in entrambi i casi, infatti, viene punita la condotta di colui che cagiona la morte della persona offesa, con conseguente tutela della vita in quanto tale, non potendosi, diversamente, ritenere che il bene giuridico protetto dalla norma di nuova introduzione sia la vita femminile né ravvisandosi ragioni di differenziazione con la vita di un soggetto maschile. Ciò che, allora, realmente distingue il reato di femminicidio da quello di omicidio sono i motivi a delinquere che determinano l’agente, che avrebbero potuto essere valorizzati sotto il profilo circostanziale e non tramite la duplicazione delle fattispecie delittuose. D’altra parte, è questa la preferibile scelta adottata dal Legislatore riformatore con riferimento agli altri reati oggetto del disegno di legge in esame, ovvero quelli disciplinati dagli artt. 572, 585, 593-ter, 609-ter, 612-bis e 612-ter c.p., che non sono stati duplicati con una nuova ipotesi criminosa volta a colpire ipotesi di aggressione sorrette da motivazioni di genere, ma sono stati integrati con una circostanza ad effetto speciale che determina un inasprimento del trattamento sanzionatorio in presenza delle motivazioni a delinquere poc’anzi riportate.

2. Potenziali rilievi di illegittimità costituzionale con riferimento ai principi di tassatività e determinatezza

Possono anzitutto rilevarsi criticità in ordine alla tipizzazione della condotta descritta dalla nuova norma incriminatrice e gli effetti in termini di probabile (in)compatibilità con i principi costituzionali di determinatezza ed eguaglianza. Ed infatti, la nuova fattispecie si sofferma su delle modalità della condotta che, seppur (apparentemente) descritte, risultano connotate esclusivamente in senso soggettivo/psicologico. In merito alla prima modalità della condotta delineata - atti di discriminazione o di odio - nel dossier di studi di accompagnamento al disegno di legge viene richiamata l’analoga fattispecie di cui all’art. 604-bis c.p., rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”. In particolare, il comma 1, lett. a), del predetto articolo punisce “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. Su tale ultima fattispecie, la Corte di Cassazione, nella sua opera di nomofilachia, ha chiarito come l'odio razziale o etnico è integrato da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, e non da qualsiasi sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; la “discriminazione per motivi razziali”, infine, è fondata sulla qualità personale del soggetto, e non - invece - sui suoi comportamenti (da ultimo, Cass., Sez. I, sent. 4 luglio 2024, dep. 25 ottobre 2024, n. 39243). Sul versante della fattispecie soggettiva, invece, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che le condotte di propaganda ed istigazione presuppongono il dolo generico, “integrato dalla mera coscienza e volontà di propagandare idee razziste o di istigare alla discriminazione razzista, giacché la norma non richiede nell'agente uno scopo eccedente rispetto all'elemento materiale del reato (…). Diverso è invece il caso della commissione diretta di atti di discriminazione per motivi razzisti, dove lo scopo che muove l'agente (motivo razzista) va al di là della condotta oggettiva (atti di discriminazione). (…) In altri termini, in questi ultimi casi il motivo razziale eccede la condotta discriminatoria o violenta; mentre nel caso della propaganda o della istigazione il motivo razziale è incluso nelle idee propagandate o negli atti discriminatori 'istigati’” (Cass., Sez. III, sent. n. 37581 del 2008). Traslando tali coordinate nella disposizione in esame, sembrerebbe potersi affermare che i sentimenti di odio o discriminazione devono superare lo stadio di una mera antipatia, superficialità, gelosia, per assurgere a sentimenti forieri di pericoli per la persona offesa, oggetto di discriminazione per il solo fatto di essere donna. Diversamente, in punto di dolo, dovrebbe affermarsi la necessità di un dolo specifico, richiedendosi uno scopo che muove l’autore del reato - chiunque, uomo o donna - che eccede la condotta discriminatoria o violenta. Tale parallelismo, tuttavia, appare per certi versi forzato.

La fattispecie di cui all’art. 604-bis c.p., co. 1, lett. a), infatti, è un reato di pericolo e di mera condotta, che si inserisce in un contesto ben delineato. La fattispecie è stata, infatti, introdotta in conformità all'articolo 4 della Convenzione ONU del 1965, il cui articolo 1 definisce il concetto di discriminazione come “ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o ogni altro settore della vita pubblica”. Le nozioni ivi espresse sono certamente intuibili in un’ottica minimalista ma nella prospettiva di un’applicazione penale presuppongono un necessario accertamento in concreto sulla pericolosità della propaganda e dell’istigazione, che tenga conto del ruolo dell’agente e delle attitudini dei destinatari. Per questo motivo le massime prima riportate, ove distinguono un generico sentimento di antipatia da un sentimento idoneo a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori, sono in realtà tautologiche, se non addirittura impraticabili, ove si intendesse confinare le manifestazioni di odio razziale o etnico soltanto a situazioni estreme, ignorando le variegate e pericolose fenomenologie in cui possono manifestarsi. Ed allora, la differenza tipologica e teleologica delle due fattispecie, in combinato disposto con la genericità dei termini espressi, impediscono una compiuta delineazione, rispetto alla proposta normativa in esame, degli atti di discriminazione e di odio della donna in quanto donna.

Proseguendo nell’analisi, anche il concetto di <donna appare indeterminato.

Viene infatti utilizzato un termine che allude semplicemente al genere femminile (peraltro con riferimento all’età adulta); lo stesso dossier studi di accompagnamento suggerisce tuttavia “l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa 'in quanto donna’”. Il richiamo è a quanto disposto in materia di rettificazione di attribuzione di sesso dalla legge n. 164/1982. L’articolo 1, co. 1, della citata legge sancisce che la rettificazione avviene “in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Sul punto, la Corte Costituzionale ha rilevato come la legge n. 164/1982 accolga “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente’ evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale”. Il medesimo concetto è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza n. 143/2024, in cui la Corte Costituzionale ha riconfermato che “agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento della intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata. Il percorso di transizione può dunque avvenire anche solo mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico/comportamentale, senza la necessità di un intervento di adeguamento chirurgico, che rappresenta solo una delle modalità possibili”. Anche il concetto di donna, in quest’ottica, in disparte i possibili profili di discriminazione della tutela, appare dunque indeterminato. Sul punto, infatti, il nostro giudice delle leggi, a differenza, ad esempio, dell’analogo organo inglese, ha adottato, in una interpretazione costituzionalmente orientata, una nozione di donna “sociale e psicologica”, in conformità ad una nozione di genere evolutiva che, tuttavia, per poter essere applicata nel settore penale senza inaccettabili oscillazioni o conflitti, necessita di una definizione normativa all’interno della fattispecie proposta.

Con riguardo alla seconda modalità della condotta delineata - l’omicidio commesso per reprimere l’esercizio dei diritti o delle libertà o, comunque, l’espressione della personalità della donna - innanzitutto manca qualsiasi raccordo con la prima fattispecie prevista; quindi, non sono esplicitati sia richiamo agli atti di discriminazione o di odio sia la qualità di donna in quanto donna. Così delineata, allora, tale modalità alternativa della condotta, come correttamente già segnalato dal dossier studi di accompagnamento, con difficoltà si differenzia dalla fattispecie comune di omicidio. Il bene-vita, infatti, oltre che essere oggetto di tutela, è anche il presupposto per il godimento dei diritti della personalità, motivo per il quale qualsiasi omicidio viola già di per sé l’esercizio di tutti gli altri beni e libertà della persona offesa. L’operazione legislativa sembra, dunque, avere voluto inserire, quali elementi della fattispecie, quelle che sono le ragioni culturali, sociologiche e criminologiche che giustificano l’introduzione di una fattispecie autonoma di femminicidio, che però mal si adattano ad essere utilizzati come elementi tipizzanti di una fattispecie criminosa. In altri termini, il disegno di legge elenca - senza descrivere - possibili moventi dell’azione, al più oggetto di dolo specifico, senza connotare in alcun modo la fattispecie dal punto di vista oggettivo e probatorio. Il disegno di legge sembra confondere lo scopo dell’incriminazione, nobile e criminologicamente fondato, con la tecnica di incriminazione, connotata da elementi pre-giuridici, vaghi e suscettibili di diversa interpretazione, senza riuscire a delineare un tipo giuridico immediatamente afferrabile. Sul punto è sufficiente rammentare come da tempo ormai la Corte costituzionale abbia declinato il principio di determinatezza - corollario indefettibile del principio di legalità secondo cui la fattispecie penale deve essere chiara, comprensibile e riconoscibile - anche sotto il versante probatorio. Invero, una implicazione della regola della determinatezza è costituita dalla pretesa che il fatto vietato sia realmente suscettibile di verificarsi nella realtà, così da essere riconoscibile nella sua tipicità: ciò che nessun giudice può provare, infatti, neppure il legislatore può assumere come oggetto dei suoi divieti, secondo la nota massima di Feuerbach posta a fondamento della dichiarazione di illegittimità costituzionale del delitto di plagio, individuato come un’ipotesi non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato. In quella sentenza, la Corte ha chiarito che il principio di determinatezza non richiede soltanto una descrizione intellegibile della fattispecie, ma anche che le norme penali facciano riferimento a fenomeni la cui possibilità di realizzazione sia stata accertata in base a criteri che, allo stato delle attuali conoscenze, appaiono verificabili. La connotazione della fattispecie in termini marcatamente soggettivi, quale vieppiù fattispecie autonoma e non circostanziata, senza contare l’assenza della fonte di prova principale, in quanto persona offesa deceduta, determina uno slittamento concettuale e, quindi, probatorio tutto chino sui motivi dell’azione e quindi sull’autore del delitto, determinando un processo in cui, verosimilmente, la pubblica accusa dovrà indagare sulla personalità dell’autore del fatto ancor prima che sul fatto stesso, in assenza di indicazioni legislative, allo stato carenti, su elementi in grado di indicare, in termini sintetici o, in subordine, casistici, le tipologie di atti di discriminazione o di odio, ovvero delle forme di negazione delle libertà fondamentali, facendole così scivolare dal versante intuizionistico a elementi oggettivi della fattispecie. Dal principio di determinatezza trae, altresì, la sua ispirazione la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 febbraio 1986. Nella sua Parte II, tale circolare contiene i “criteri orientativi per la formulazione delle fattispecie penali”, che sarebbero precipuamente destinati agli uffici legislativi dei vari ministeri, al fine di evitare che possibili vizi di formulazione si radichino già nella fase della progettazione dell’atto. Nella sua seconda parte (Capo II), la circolare costruisce una sorta di corrispondenza tra il significato concettuale dei termini utilizzati ed il contenuto valutativo - quale la ratio legis, i contenuti offensivi o di disvalore - della fattispecie. Muovendo da questa implicita premessa, la circolare passa in rassegna talune tecniche di formulazione legislativa, segnalando quelle rispetto alle quali è più probabile si verifichi la sfasatura tra significato concettuale e contenuto valutativo, così suggerendo implicitamente di evitarle, quali gli elementi di natura psicologica o valutativa. Tali elementi “rendono necessarie operazioni interpretative dirette a meglio delimitare il contenuto normativo (concettuale) della disposizione senza però che siano offerte sufficienti indicazioni da parte del segno linguistico”. In sintesi, le indicazioni legislative, anche se rimandano a una realtà criminologica nota e purtroppo ampiamente diffusa, non sono in grado di tradursi in specifici elementi della fattispecie, empiricamente verificabili, senza esporsi al rischio di soggettivismi od oscillazioni giurisprudenziali, foriere esse stesse di vulnerare il principio di riconoscibilità dell’illecito e, quindi, di prevedibilità della sanzione penale, tutelato anche dall’art. 7 della Convenzione sulla Salvaguardia dei Diritti dell’uomo. Ed è proprio il versante processuale, nel caso in esame, il profilo che rileva la maggiore problematicità delle fattispecie ipotizzata.

3. Potenziali rilievi di illegittimità costituzionale con riferimento al principio di eguaglianza

Il nuovo delitto di femminicidio delineato nel disegno di legge in esame potrebbe altresì porsi in collisione con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio derivante in situazioni simili a causa della contemporanea vigenza degli artt. 575 e 577-bis c.p. In particolare, possono prospettarsi i seguenti quattro scenari, certamente identici sotto il profilo del fatto tipico e del bene giuridico tutelato, ma puniti in maniera notevolmente diversa:

1) se un uomo uccidesse una donna “per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità” potrebbe essere punito con la pena dell’ergastolo in assenza di altri elementi circostanziali;

2) se una donna uccidesse un’altra donna “per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità” potrebbe essere punita con la pena dell’ergastolo in assenza di altri elementi circostanziali;

3) se un uomo uccidesse un altro uomo “per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità” potrebbe essere punito con una pena che va da ventuno a ventiquattro anni in assenza di altri elementi circostanziali;

4) se una donna uccidesse un uomo “per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità” potrebbe essere punito con una pena che va da ventuno a ventiquattro anni in assenza di altri elementi circostanziali. Appare, allora, evidente la disparità di trattamento che deriverebbe dall’esame dei quattro casi sopra riportati, che emerge in maniera ancora più marcata se si considerano i limiti - sopra illustrati - posti dall’art. 577-bis c.p. al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, non previsti dall’art. 575 c.p. In generale, poi, deve evidenziarsi come il principio di eguaglianza risulti leso dalla specificazione della persona offesa tutelata dall’art. 577-bis c.p., non potendosi ammettere una diversa considerazione della gravità del reato per il fatto che colpisce la vita di una donna, anziché quella di un uomo. Ciò senza considerare i problemi che potrebbero verificarsi in presenza di soggetti che hanno intrapreso un percorso di cambio del sesso, posto che l’entità della pena, in queste ipotesi, risulterebbe variare notevolmente a seconda della conclusione o meno di tale iter, e ciò a meno che non si voglia valorizzare esclusivamente il dato biologico dell’essere nata donna, in aperto contrasto con l’ordinamento vigente e con le tutela che lo stesso appresta a chi ha completato il percorso citato. Da ultimo, va evidenziato che ben potrebbe accadere che un uomo si senta donna anche senza avere intenzione di effettuare in concreto il cambio del sesso e che, proprio a causa delle sue convinzioni, venga ucciso: potrebbe, in tal caso, applicarsi l’art. 577-bis c.p. sotto il profilo dell’omicidio di un soggetto che si senta donna e che venga ucciso (proprio) “per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”?

Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 577-bis c.p.: pene fisse e limiti al bilanciamento

Con riferimento al profilo sanzionatorio emergono poi le principali criticità della fattispecie di nuova introduzione. Infatti, il delitto di omicidio già dal 2009 è punito con la pena dell’ergastolo nelle ipotesi aggravate che si configurano quando il fatto è commesso:

• in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-quinquies (lesioni con deformazioni permanenti al viso), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 609-bis (atti di violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

• dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis (atti persecutori) nei confronti della stessa persona offesa;

• nei confronti del coniuge, anche legalmente separato, o del partner dell’unione civile o della persona convivente con il colpevole o a lui legata da relazione affettiva (art. 577, co. 1, n. 1, c.p.).

Quelle citate rappresentano peraltro le situazioni più frequenti in cui matura il delitto di uccisione di una donna. La riforma produrrebbe l’effetto di introdurre un caso di omicidio - quello della donna “perché donna” - punito con l’ergastolo, anche in assenza di un quid pluris qualificato dall’ordinamento quale circostanza aggravante, e ciò nonostante i dubbi sulla compatibilità dell’ergastolo con l’articolo 27 della Costituzione. Con la novella legislativa prevista dal disegno di legge n. 1433 del 2025 si intende, cioè, introdurre il femminicidio quale titolo autonomo di reato e punito con la pena fissa dell’ergastolo. Dalla riforma conseguirebbe, inoltre, l’impossibilità di diminuire la pena sotto i ventiquattro anni di reclusione in caso di femminicidio, anche qualora ricorra la sussistenza di una circostanza attenuante, ovvero quando una circostanza attenuante sia dal giudice ritenuta prevalente rispetto a una pur sussistente circostanza aggravante. Innanzitutto, occorre rilevare che questa previsione si porrebbe in contrasto con la regola generale stabilita dall’art. 65, co. 1, n. 2) c.p., secondo cui la pena dell’ergastolo - quando ricorra una sola circostanza attenuante - è sostituita con la reclusione da venti a ventiquattro anni di reclusione. Tale contrasto non risulta giustificato dalle relazioni di accompagnamento all’intervento legislativo e, pertanto, il primo capoverso dell’articolo in esame risulterebbe indiziato di illegittimità costituzionale al raffronto con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità della pena. Ancora, il secondo comma dell’ipotizzato art. 577-bis c.p., in combinato disposto con l’art. 23 c.p., implicherebbe la comminatoria di una pena fissa (pari a 24 anni di reclusione) in tutti quei casi in cui venga in rilievo una delle circostanze attenuanti previste dal codice penale, in contrasto con i principi costituzionali sugli automatismi sanzionatori e l’individualizzazione della pena (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 222 del 2018). Il terzo comma dell’art. 577-bis c.p. previsto dal disegno di legge in esame, poi, stabilisce che, in caso di pluralità di circostanze attenuanti, ovvero di prevalenza di queste ultime su eventuali aggravanti, la pena non potrebbe essere comunque inferiore a quindici anni di reclusione. Anche in questo caso il legislatore introdurrebbe un’anomala “blindatura” al giudizio di bilanciamento delle circostanze, impedendo che la loro applicazione possa produrre l’effetto di diminuire la pena al di sotto del limite minimo di quindici anni di reclusione, in deroga a quanto previsto in via generale dall’art. 67 co. 1 c.p., con il risultato finale di prevedere una cornice edittale dai quindici ai ventiquattro anni di reclusione in caso di applicazione di plurime circostanze attenuanti ovvero di prevalenza di queste sulle pur configurabili aggravanti. Residuerebbe un range di nove anni all’interno della cornice edittale di pena risultante quale effetto di applicazione di più attenuanti; tuttavia, la discrezionalità legislativa esercitata in questi termini pare porsi in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità se si analizza la disposizione di nuovo conio con la lente della disposizione di parte generale di cui all’art. 67, co. 1, n. 2 c.p. (se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo). Già appare anomalo punire un omicidio non circostanziato con la pena dell’ergastolo; ancor più irragionevole - e non giustificabile rispetto alla regola generale - risulterebbe impedire la riduzione di pena, per effetto delle attenuanti eventualmente applicabili, sino a dieci anni, anziché a quindici anni di reclusione. La distonia è ancora più evidente se si pensa che il limite inferiore, non valicabile per effetto di applicazione delle circostanze attenuanti, era pari a quindici anni di reclusione nell’originaria previsione del codice Rocco, all’art. 67, co. 1, n. 1 c.p., con riferimento ai delitti puniti con la pena di morte (previsione, quest’ultima, decaduta con l’elisione della pena capitale dallo spettro delle pene grazie all’art. 27, co. 4, della Costituzione repubblicana) e resta invece di dieci anni con riferimento a reati di almeno pari, se non superiore, gravità (si pensi al delitto di strage, art. 422 c.p.). La previsione appare così del tutto irragionevole.

Una postilla. Il comma 2 dell’ipotizzato art. 577-bis c.p. recita testualmente: “Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.” Nel riferirsi alle “circostanze aggravanti di cui al secondo comma” si allude evidentemente alle circostanze aggravanti previste dall’ultimo periodo del primo comma del medesimo art. 577-bis c.p. Analoga armonizzazione testuale andrebbe effettuata nel testo del terzo comma dell’art. 577-bis c.p. Occorrerebbe altresì precisare, ancorché non possa essere altrimenti, che gli anni cui si fa genericamente riferimento nei vari commi dell’art. 1 d.d.l. 1433/2025 sono anni di reclusione.

5. La nuova circostanza aggravante speciale

Il disegno di legge prevede poi aumenti di pena (da un terzo a due terzi) in relazione a una serie di reati qualora commessi “come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna”: quelli previsti dagli artt. 572 (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 585 (lesioni aggravate), 593-ter (interruzione di gravidanza), 609 ter (violenza sessuale aggravata), 612-bis (stalking), 612-ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). Possono qui essere richiamate le stesse considerazioni già svolte al punto 3. Va inoltre sottolineato che l’aggravante a effetto speciale in relazione al reato di stalking assumerebbe un particolare onere a livello di tenuta del sistema giudiziario, poiché implicherebbe la celebrazione dei numerosi processi in relazione al delitto atti persecutori - di cui la quasi totalità è commessa nei confronti di una donna e in ragione di abusi nei suoi confronti nell’ambito del rapporto sentimentale - dinanzi al tribunale in conformazione collegiale, con le conseguenze che vengono evidenziate infra (sub parte III).

6. Considerazioni conclusive

In definitiva, la previsione normativa della pena dell’ergastolo tout court in caso di uccisione di una donna che abbia subito un atto di discriminazione per il suo essere donna, i limiti al bilanciamento delle circostanze (prevedendo la pena fissa di ventiquattro anni in caso di una sola attenuante, e comunque la pena non inferiore a quindici anni quando le attenuanti siano più d’una), i rilevanti aumenti di pena (da un terzo a due terzi) previsti per numerosi delitti quando la vittima sia una donna in quanto donna, da un lato sono indicativi di un’evidente sfiducia nella capacità del giudice di adeguare la pena nell’ambito delle cornici edittali già previste qualora il reato sia commesso nei confronti di una donna, d’altro lato, soprattutto, rischiano di incidere su principi di rilievo costituzionale. La legittima (e apprezzabile) finalità di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere perseguita con vigore negli ultimi anni sin dall’incisivo intervento normativo del c.d. “Codice Rosso” (legge n. 69 del 2019), non può arrivare a intaccare i principi di uguaglianza, ragionevolezza, legalità, proporzionalità e individualizzazione della pena. Pur in relazione a fatti di omicidio, e pur se commessi all’interno di contesti familiari e affettivi, infatti, “le differenze di disvalore soggettivo tra più fatti di omicidio, e tra i diversi livelli di pericolosità di più autori, poss[o]no concretamente riflettersi nella misura della pena a ciascuno applicabile” (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 197 del 2023). Come osservato da numerosi commentatori in dottrina, punizioni eccessive costituiscono uno strumento politico, ma rischiano di produrre conseguenze negative sul piano sistematico e di rallentare ulteriormente la macchina giudiziaria, senza che “la minaccia di una pena a vita possa davvero fungere da deterrente del femminicidio e assolvere una funzione pedagogica nei confronti di quanti non hanno ancora interiorizzato come valore la parità di genere e il rispetto della donna come persona titolare di eguali diritti” (cfr. riflessioni del prof. Giovanni Fiandaca, Sistema penale, 14 marzo 2025).

II - Profili processuali

1. Le modifiche al disposto di cui all’art. 275 c.p.p.

All’articolo 275 c.p.p. è introdotto un nuovo comma (3.1.), con il quale si prevede che, qualora sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui all’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e al delitto di cui all’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, 585, quarto comma, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del medesimo codice, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari”. La ratio del disegno di legge in esame è quella di intervenire sul fenomeno della violenza sulle donne (anche se, deve precisarsi, le modifiche legislative troverebbero applicazione non soltanto per i reati commessi contro il genere femminile, ma per tutti i reati intrafamiliari o nell’ambito di relazioni affettive), presumibilmente alla luce dei più recenti fatti di cronaca, inasprendo il trattamento cautelare previsto dal codice di procedura penale per tutti i reati sopra indicati. Il nuovo comma 3.1 dell’art. 275 c.p.p., infatti, stabilisce una ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza delle misure cautelare custodiali (custodia cautelare in carcere ed arresti domiciliari) per i reati ivi enucleati, salvo che non ricorrano esigenze cautelari. In sostanza, la disposizione prevede che, laddove si ravvisino i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali aggravate o tentato omicidio, il Giudice, laddove ritenga sussistenti le esigenze cautelari, dovrà obbligatoriamente applicare una misura cautelare custodiale, essendogli inibito il ricorso a misure cautelari non detentive. Si introduce, perciò, un c.d. “automatismo legislativo”, analogamente a quanto già avvenuto in passato con riferimento, dapprima, ai reati di associazione sovversiva, con finalità di terrorismo e mafiosa1 , di cui agli artt. 270, 270 bis e 416 bis c.p., e, poi, con il D.l. n. 11/2009 (c.d. pacchetto sicurezza), ad ulteriori e numerosi delitti, fra cui quelli previsti dagli artt. 575, 600 bis, primo comma, 600 ter, escluso il quarto comma, 600 quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609 bis, 609 quater e 609 octies del codice penale. Tale previsione è stata più volte oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, che ne ha reiteratamente dichiarato la illegittimità costituzionale2, spingendo così il legislatore ad intervenire, modificando, con la legge n. 47/2015, il comma terzo dell’art. 275 c.p. e trasformando la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare ivi prevista in una relativa.

Le problematiche di compatibilità costituzionale evidenziate nelle numerose pronunce della Corte Costituzionale si ravvisano anche nel disegno di legge attualmente in discussione. In particolare, riemergono le già più volte evidenziate incompatibilità del dato normativo con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 13, co. 1 e 27. Co. 2 della Costituzione. Specificamente, la Corte Costituzionale ha evidenziato come il principio di non colpevolezza vigente all’interno dell’ordinamento costituzionale consenta l’applicazione di restrizioni alla libertà personale solo entro limiti tassativi indicati dalla legge, giustificati da specifiche esigenze e per periodi di tempo predeterminati. Nel disciplinare tali ipotesi e nell’applicare in concreto tali limiti alla libertà personale di soggetti, la cui colpevolezza non sia ancora stata accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, è sempre necessario che si tenga conto del criterio del “minore sacrificio necessario” che «impegna, (..) il legislatore, da una parte, a strutturare il sistema cautelare secondo il modello della pluralità graduata”, predisponendo una gamma alternativa di misure, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale; dall’altra, a prefigurare meccanismi “individualizzati” di selezione del trattamento cautelare, parametrati sulle esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete» (v. Corte Cost. sent. n. 265/2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell’art. 275 co. 3 c.p.p., nella parte in cui introduceva l’automatismo legislativo in materia di reati c.d. sessuali). Da ciò deriva che «la gravità in astratto dei reati oggetto del procedimento rileva, difatti - in linea di principio - solo come limite generale di applicazione delle misure cautelari (art. 280, commi 1 e 2, cod. proc. pen.) o come quantum del limite temporale massimo di durata (ai fini della cosiddetta scarcerazione automatica: art. 303 cod. proc. pen.), non come criterio di scelta sul “se” e sulla “specie” della misura» (Corte Cost, sent. n. 265/2010). La scelta della misura da applicarsi in concreto, invece, dovrà essere individuata sulla base del criterio di adeguatezza (art. 275, comma 1), secondo il quale, «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto» e di quello di proporzionalità, a mente quale «ogni misura deve essere proporzionata all’entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata» (art. 275, co. 2, c.p.p.).

Tali criteri verrebbero totalmente disapplicati con l’introduzione di un automatismo legislativo, come quello previsto nel disegno di legge in esame, che preveda l’obbligo per il giudice di applicare unicamente le misure della custodia cautelare in carcere degli arresti domiciliari per una serie di fatti diversi per modalità di realizzazione, disvalore, offensività, nonché in presenza di esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con diverse misure (in tal senso v. punto 10 Corte cost., sent. n. 265/2010), determinando così uno svuotamento dell’effettività delle garanzie costituzionali in tema di libertà personale. Ed infatti, le fattispecie enucleate dal d.d.l. n. 1433 sono connotate da modalità di realizzazione, grado di offensività e gravità delle condotte fortemente diversificate fra loro, nonché da esigenze cautelari altrettanto eterogenee. Tale varietà impone necessariamente un trattamento cautelare che sia commisurato alle caratteristiche concrete del singolo caso, con la conseguente necessità che il giudice possa individuare, nel ventaglio degli strumenti indicati dal codice di procedura penale, quello più adeguato e proporzionato.

Inoltre, a fronte dell’introduzione di una presunzione assoluta di adeguatezza delle misure cautelari custodiali, con riferimento a reati sanzionati molto meno gravemente - si pensi ad es. al reato di lesioni personali aggravate - rispetto ad altri per i quali, seppure molto più gravi (come i reati di omicidio o di concorso esterno nell’associazione mafiosa) ed a tutela anche del genere femminile (come ad es. il reato di violenza sessuale), a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale sopra menzionate e della conseguente modifica legislativa, è prevista, dal medesimo articolo del codice di procedura penale, una presunzione solo relativa di tale adeguatezza, con evidenti profili di non ragionevolezza tra le diverse soluzioni adottate.

Appare, altresì, problematica la scelta di ancorare la presunzione di adeguatezza a due misure che, pur condividendo la natura “custodiale”, appaiono assolutamente diverse tra loro. Ciò ancor più se si considera che, nonostante la disposizione preveda una presunzione di adeguatezza delle misure cautelari custodiali in generale, e, dunque, comprensiva della misura degli arresti domiciliari, trattandosi di reati sovente realizzati nell’ambito domestico e, dunque, di una casa familiare comune alla persona sottoposta ad indagini ed a quella offesa, l’applicazione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari risulta, di fatto, spesso impossibile. Tale elemento, seppur basato su dati fattuali e non giuridici, rende in concreto ancora più problematico l’automatismo legislativo, teso a realizzare il maggior sacrificio per la libertà personale della persona sottoposta ad indagini. Si rammenta, infine, come, nella scelta della misura cautelare custodiale, per giurisprudenza di legittimità consolidata “l'apprezzamento circa l'inidoneità della cautela domiciliare, anche eventualmente con controllo a distanza, deve basarsi sull'esplicita valutazione, non formulabile in maniera apodittica, delle specifiche ragioni indicative dell'inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario e dell'esclusiva idoneità della custodia intramuraria a contenere le esigenze di cautela” (cfr. Cass. Sez. III, Sent. 22 marzo 2023, dep. 18 luglio 2023, n. 31022). Di contro, detto automatismo è astrattamente suscettibile di produrre effetti paradossali, atteso che, pur in presenza di un giudizio “favorevole” circa la capacità di autodisciplina dell’indagato/imputato, tale da evitare l’irrogazione della misura massima, l'applicazione di quest'ultima non potrebbe essere evitata nell'ipotesi, ad esempio, di indisponibilità, da parte della persona sottoposta alle indagini, di un luogo di privata dimora diverso da quello con cui coabita con la persona offesa.

Infine, l’introduzione di una tale previsione in materia cautelare si scontra, sul piano sistematico, con la finalità rieducativa che lo stesso legislatore si è posto, con specifico riferimento ai soggetti condannati o imputati per i medesimi reati contemplati nella proposta di articolo 275, co. 3 bis c.p.p., prevedendo una serie di strumenti “riabilitativi”, quali percorsi di recupero e strumenti di giustizia riparativa (ad es. quelli inseriti nell’art., 165, co. 5 c.p.) che favoriscano la riabilitazione del condannato, ponendo ulteriori dubbi di compatibilità costituzionale della novella legislativa.

Non si può, inoltre, fare a meno di evidenziare che, con la novella legislativa in commento, si registra un brusco cambio di rotta rispetto a pregresse recenti innovazioni legislative, tese, invece, ad assicurare un’applicazione più efficace del principio del “minore sacrificio necessario”, di cui si è ampiamente dato già atto, prevedendo, con riferimento alle misure non custodiali di cui agli artt. 282 bis c.p.p. e 282 ter c.p.p., l’applicazione automatica di particolari modalità di controllo mediante braccialetto elettronico ai sensi dell’art. 275 bis c.p.p.. Tale meccanismo, introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 168/2023, si appalesa idoneo, nella gran parte dei casi, a prevenire ed arginare eventuali violazioni alle prescrizioni imposte da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare non detentiva ed a salvaguardare le esigenze di tutela delle vittime dei predetti reati, anche tenuto conto del fatto che, ove il soggetto da monitorare non presti il proprio consenso all’adozione delle predette modalità di controllo o venga accertata la non fattibilità tecnica delle stesse (ad esempio per indisponibilità e/o malfunzionamento dei dispositivi), è previsto che il Giudice disponga “l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi” (ossia, per l’appunto, quella degli arresti domiciliari e quella della custodia in carcere, la cui operatività risulta quale extrema ratio, ove risultasse impossibile monitorare in maniera efficace l’autore del reato senza sottoporlo a restrizioni intramurarie). Risulta ispirata alla medesima logica sin qui descritta anche la disposizione normativa di cui all’art. 384 bis c.p.p., già introdotta dall’art. 2 co. 1 lett. d), d.l. n. 93/2013, convertito con modificazioni nella l. n. 119/2013, il cui portato è stato di recente ampliato significativamente in forza dell’art. 11 co. 1 l n. 168/2023. L’ambito di operatività di disposizione, infatti, che già nella formulazione originaria prevedeva la possibilità da parte della polizia giudiziaria operante, su autorizzazione del pubblico ministero, di allontanare un soggetto dalla casa familiare nei casi di flagranza di uno dei reati di cosiddetto “Codice Rosso” ed in presenza di fondati motivi per ritenere la sussistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, con conseguente grave ed attuale rischio per la vita o l’integrità fisica e psichica della persona offesa, nel 2023 è stato ulteriormente implementato, prevedendo che l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare possa essere disposto, in presenza dei medesimi presupposti sopra enucleati, anche fuori dai casi di flagranza del reato, con decreto motivato del pubblico ministero. Le citate disposizioni normative, che, in sostanza, sembrano estendere il parametro della gradualità anche alla fase pre-cautelare, confermano il costante ricorso, in materia cautelare, del principio del “minore sacrificio necessario”, che diviene comprimibile, nel rispetto del canone di ragionevolezza e del corretto bilanciamento degli interessi, solo in ipotesi eccezionali, fra le quali non sembrerebbero annoverabili le fattispecie enucleate dal d.d.l. n. 1433, le quali - come già meglio esplicato in precedenza - possono essere integrate da comportamenti molto diversificati fra loro sia nella loro materialità sia nella loro offensività, così da imporre necessariamente una valutazione “individualizzata” di selezione del trattamento cautelare, parametrandolo alle specifiche esigenze configurabili nelle singole fattispecie concrete. La novella legislativa in commento, quindi, sembra porsi in evidente contraddizione anche rispetto ai descritti interventi normativi del 2023, tesi a potenziare nei termini sopra descritti l'ambito di applicabilità delle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis c.p.p. e 282 ter c.p.p., che trovano il proprio precipuo ambito di applicazione nella materia su cui interviene il ddl n. 1433 e che il meccanismo di presunzione assoluta delle misure custodiali sostanzialmente porrebbe nel nulla. Senza contare che il possibile ampio ricorso alla misura cautelare della custodia in carcere, che deriverebbe in caso di approvazione del disegno di legge, andrebbe ad impattare negativamente su una realtà carceraria caratterizzata dalle note problematiche di sovraffollamento. In tale ottica, sembrerebbe più proficuo un intervento legislativo teso ad implementare il portato normativo degli artt. 282 bis c.p.p. e 282 ter c.p.p., prevedendo la possibilità per il giudice, già in sede cautelare, di impartire la prescrizione di aderire a percorsi terapeutici o, comunque, a programmi riabilitativi analoghi a quelli enucleati all’art. 165 co. 5 c.p.p.

2. Le modifiche in tema di “patteggiamento”

2.1. Considerazioni generali

Con l’art. 2 co. 1 lett. a), b), h) e i), il disegno di legge in commento intende intervenire sulla disciplina dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e 447 c.p.p. introducendo una forma di interlocuzione non vincolante della “vittima”, limitatamente ai reati da c.d. codice rosso, prevedendone connessi obblighi informativi e normando uno specifico onere motivazionale del giudice. Nel dettaglio, la relazione illustrativa così sintetizza le linee di fondo dell’intervento: « c.p.p. per delineare una necessaria interlocuzione con la persona offesa nelle ipotesi di richiesta di patteggiamento, contestualmente integrando sullo specifico punto gli obblighi informativi previsti nei suoi confronti, contenuti nell’articolo 90-bis c.p.p. In particolare, si interviene sull’art. 444 c.p.p. con la previsione della interlocuzione della persona offesa limitatamente ai procedimenti relativi ai delitti di cui al nuovo comma 1-quater. Si prevede poi all’articolo 90-ter che la persona offesa ha il diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo e 554-ter, comma 2. Nel caso di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede. All’articolo 447 c.p.p. si prevede che, quando la richiesta sia presentata fuori udienza, la parte richiedente abbia l’obbligo di notificare la richiesta alla persona offesa a pena di inammissibilità. Del parere della persona offesa, sebbene non vincolante, deve tenere conto il giudice, al quale è imposto un onere motivazionale aggiuntivo, dovendo esplicitare in sentenza le ragioni per le quali ha - eventualmente - ritenuto non fondate le deduzioni della persona offesa concernenti la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o la congruità della pena nonché la concessione della sospensione condizionale» (p. 6). Dalla relazione illustrativa (p. 3) si ricava, ancora, che la volontà riformatrice trova specifico ancoraggio nella recente direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e domestica, nonché nella residua normativa unionale in materia di tutela delle vittime di reato. Contrariamente a quanto rappresentato, tuttavia, sebbene al considerando 8 della prima direttiva menzionata si legga che “le vittime dovrebbero poter avere accesso ai propri diritti prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, in funzione delle loro esigenze e alle condizioni stabilite nella presente direttiva”, nella relativa disciplina richiamata dall’art. 1 co. 1 lett. b) della medesima direttiva non si ravvisa alcun fondamento normativo della novella in esame, che sembra disciplinare ipotesi diverse da quelle ivi prese in considerazione. La riforma, piuttosto, vorrebbe tendere alla migliore attuazione degli articoli 6 e 10 della direttiva 2012/29/UE sui diritti di tutela delle vittime di reato nel procedimento penale. Ivi, infatti - recependo anche quanto statuito dalla Corte di Giustizia con riguardo alla precedente decisione quadro 2001/220/GAI3 - si riconosce il diritto della vittima di essere avvisata della data e del luogo del processo, così come di poter essere sentita nel corso del procedimento penale, eventualmente fornendo elementi di prova, secondo le norme del diritto nazionale, con particolare riguardo al diritto d’ascolto. Indi, al considerando 41, si chiarisce che “il diritto delle vittime di essere sentite sia stato garantito qualora alle stesse sia permesso di rendere dichiarazioni o fornire spiegazioni per iscritto”. Se ciò è vero, è vero pure che proprio dalla direttiva da ultimo menzionata, al considerando 20, si ricava che “il ruolo delle vittime nel sistema giudiziario penale e la possibilità per le stesse di partecipare attivamente al procedimento penale variano tra gli Stati membri, a seconda del sistema nazionale”, dipendendo da uno o più dei criteri che seguono: “se il sistema nazionale prevede lo status giuridico di parte del procedimento penale; se la vittima è obbligata per legge o invitata a partecipare attivamente al procedimento penale, ad esempio in quanto testimone; se la vittima è legittimata a norma del diritto nazionale a partecipare attivamente al procedimento penale e ne ha fatto richiesta, qualora il sistema nazionale non preveda che le vittime abbiano lo status giuridico di una parte del procedimento penale”. Compito dello Stato membro è dunque stabilire quali di questi criteri si applichino per determinare la portata dei diritti previsti dalla direttiva. La precisazione è di non poco conto poiché, una volta definiti i criteri, sarebbe dovere dello Stato attuante rispettarli in sede di legiferazione. Cosa che, come anche si vedrà nei sottoparagrafi a seguire, non pare essere avvenuta, se sol si consideri che la riforma vorrebbe attribuire i novellati ed amplissimi diritti alla “persona offesa”, in questa identificando la “vittima”, come noto, non parte processuale. Non si dimentica che, ai sensi dell’art. 90 c.p.p., la persona offesa può esercitare anche “i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge”, ma si rammenti anche che quanto più ampia è la portata delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute, tanto più ci si allontana dalla figura di un semplice soggetto del procedimento penale, quale appunto è la persona offesa, per avvicinarsi a quella di parte dello stesso. Alla persona offesa, peraltro, nel rispetto del considerando sopra menzionato, è già riconosciuta possibilità, in ogni stato e grado del procedimento, di presentare memorie e, salvo che nel giudizio di legittimità, indicare elementi di prova. Tanto premesso, ci si domanda quanto sia compatibile - in difetto di una più generale rimeditazione del ruolo della persona offesa nel procedimento penale - la delineazione di una nuova parte processuale, antagonista rispetto all’imputato, nell’ambito della specifica disciplina che la novella intende rivedere.

Occorre, a questo punto, osservare che la scelta di fondo del disegno di legge non è totalmente innovativa, pur non presentando allo stato piena coerenza sistematica. Forme di interlocuzione non vincolante della persona offesa sono, invero, già previste in talune definizioni alternative o anticipate del processo penale, quali l’estinzione per condotte riparatorie (art. 162 ter, co. 1 c.p.), il proscioglimento predibattimentale per particolare tenuità del fatto (art. 469 co. 1-bis, c.p.p.), e la sospensione con messa alla prova (art. 464 quater, co. 1 c.p.p.). Con specifico riferimento all’applicazione della pena su richiesta, poi, le Sezioni Unite della Cassazione avevano già in passato riconosciuto alla persona offesa uno ius loquendi “sulle questioni che formano oggetto della valutazione del giudice”. In particolare, venivano richiamate le “iniziative, esterne al patteggiamento, volte ad indurre il giudice a respingere l’accordo o a postulare la subordinazione dell’eventuale sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato” La nuova forma di interlocuzione riservata alla persona offesa in sede di patteggiamento, però, pare avere una portata assai più pregnante tanto rispetto a quella consentita nelle forme di definizione sopra indicate, alle quali non consegue l’applicazione di una pena (o, comunque, non in via immediata, nel caso di valutazione giudiziale negativa incidente sulla sola prosecuzione del procedimento), tanto rispetto alle forme interlocutorie già ammesse dal Supremo Consesso di legittimità. Invero, la possibilità di ulteriori deduzioni riconosciuta alla persona offesa nelle modalità di cui alla novella, con la connessa necessità che il giudice debba tenerne espressamente e dettagliatamente conto, incide su aspetti che rappresentano tradizionalmente l’esercizio del potere statuale: la corretta qualificazione giuridica; la presenza di circostanze aggravanti o di recidiva, magari non contestata per esplicita scelta del pubblico ministero perché legata a delitti risalenti nel tempo e non oggetto di richiesta modifica da parte del giudice per valutazioni concordi; la dosimetria della pena; il giudizio di bilanciamento e, non meno importante, le modalità di esecuzione della pena (ad esempio in punto di pene sostitutive concordate). La persona offesa, così, finirebbe col maturare aspirazioni di immediato diretto e necessitato intervento nell’eventuale irrogazione della pena concordata “tra le parti”, a prescindere dalla sua qualità di parte processuale, oltre che maturare aspirazioni di controllo sull’iter motivazionale; aspirazioni entrambe non direttamente tutelate dal legislatore della riforma, evidentemente conscio della semplice qualità di soggetto procedimentale, cristallizzando in tal modo una contraddizione di fondo, spia della natura meramente emergenziale della novella. Che l’interlocuzione della persona offesa assuma una portata assai più pregnante rispetto alle ipotesi già note, con le conseguenze sopra riferite, appare infine dimostrato dalla stessa lettera della legge in corso di approvazione, per via della previsione di inammissibilità delle richieste fuori udienza non notificatele, sia per l’espressa estensione della sua partecipazione all’udienza ex art. 447 c.p.p., tradizionalmente esclusa dalla Corte di Cassazione5. In ultimo, ma non da ultimo, vi è da interrogarsi sulla razionalità della delimitazione dei reati cui il d.d.l. si riferisce, che non è neppure inclusivo di tutti quelli riconducibili all’area della violenza di genere o della particolare vulnerabilità della vittima. Segno, ancora una volta, di una novella dal sapore emergenziale, dimostrata altresì dall’omessa predisposizione di un’adeguata tutela in caso di violazione delle garanzie partecipative della persona offesa. Nel prosieguo, una trattazione maggiormente più dettagliata rispetto agli specifici profili sopra tratteggiati.

2.2. La notifica a pena di inammissibilità della richiesta ex art. 444 c.p.p. presentata fuori udienza

Nell’intenzione del riformatore, la partecipazione della persona offesa all’applicazione della pena è garantita anzitutto dall’onere di notificarle, a pena di inammissibilità, la richiesta presentata fuori udienza (art. 444, co. 1-quater, c.p.p.), onde consentirle deduzioni. Destinatario della notifica è testualmente il “difensore della persona offesa” o, in mancanza di questo, la “persona offesa, salvo che in quest’ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”. La clausola è identica a quanto previsto dall’art. 299, co. 3 e 4-bis c.p.p. in tema di interlocuzione sulla revoca o sostituzione di cautele coercitive. Deve dunque mutuarsi il principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in tale ambito, secondo cui alcuna notifica è dovuta all’offeso privo sia di difensore, sia di domicilio dichiarato o eletto6. Per tale ragione, l’art. 2, co. 1, lett. a) e b) del d.d.l. si premura di modificare lo statuto informativo della persona offesa. Si prevede coerentemente un avviso, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, in ordine al diritto di ricevere la notifica della richiesta formulata fuori udienza, previo assolvimento dell’”onere di eleggere domicilio”, e di formulare deduzioni (art. 90 bis, co. 1 lett. d-bis), nonché art. 90 bis.2 c.p.p.). La locuzione impiegata è peraltro imprecisa, giacché la notifica è dovuta anche ove la persona offesa nomini un difensore, presso cui è domiciliata ex lege ai sensi dell’art. 33 disp. att. c.p.p.. La proposta di riforma non prevede un termine minimo tra la notifica dell’istanza e la decisione del giudice, onde consentire alla persona offesa la proposizione di deduzioni. Trattasi di uno scostamento ingiustificato dallo schema ex art. 299, co. 3 e 4-bis c.p.p., e che appare meritevole di un ripensamento. In mancanza della previsione di un termine ultimo per la formulazione di deduzioni, quest’ultimo deve farsi coincidere con la pronuncia della sentenza. Come anticipato, la maggiore problematicità dell’assetto così costruito concerne in ogni caso le conseguenze dell’eventuale omissione della notifica, ove dovuta. Nulla quaestio se il Giudice la rileva: in tal caso la richiesta, ancorché assentita dalla controparte, andrà dichiarata inammissibile d’ufficio7. Il tema sorge invece quando il giudice applichi la pena concordata non avvedendosi dell’inammissibilità dell’istanza. Invero, il d.d.l. non attribuisce alla persona offesa la legittimazione a impugnare la sentenza ex art. 444 c.p.p. per violazione delle sue garanzie partecipative. Una sua eventuale impugnazione sarebbe dunque inammissibile, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità8. Sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo all’art. 299, co. 3 e 4-bis c.p.p., deve dunque ritenersi che l’offeso possa soltanto sollecitare ex art. 572 c.p.p. l’impugnazione della parte pubblica9, non tenuta peraltro a provvedere. Peraltro, il d.d.l. neppure inserisce l’inammissibilità dell’istanza per omessa notifica alla persona offesa tra i motivi di ricorso ex art. 448 c. 2-bis c.p.p. Pertanto, il vizio potrebbe essere rilevato d’ufficio soltanto in caso di appello ex art. 448, co. 2 c.p.p. o di ricorso per cassazione proposto per altro motivo. Il congegno normativo così delineato non sembra garantire dunque effettività all’informazione e alla partecipazione della persona offesa.

2.3. L’audizione della persona offesa e l’onere di motivazione rafforzata in caso di discostamento dalle sue deduzioni

Modificando l’art. 444, co. 2 c.p.p., l’art. 2, co. 1 lett. h) n. 2 del d.d.l. impone anzitutto al giudice di sentire la persona offesa, ove comparsa in udienza, ai fini delle determinazioni sul patteggiamento. La persona offesa diviene dunque titolare del diritto ad essere sentita oralmente sia pure non in forma testimoniale: il relativo contributo dichiarativo dovrebbe essere riportato a verbale. Di primario rilievo è soprattutto l’onere imposto al giudicante, ove applichi la pena concordata, di confutare esplicitamente le deduzioni della persona offesa “in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all’applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale”. Sul punto, si deve preliminarmente osservare che la previsione non riferisce le deduzioni della persona offesa all’applicazione concordata di pene sostitutive. La tematica deve, tuttavia, ritenersi afferente alla complessiva congruità della pena, anche tenuto conto delle prescrizioni a tutela della vittima passibili di inserimento nelle pene sostitutive diverse dalla pena pecuniaria. É questo il caso dell’idoneità del domicilio coatto a garantire la protezione della persona offesa (art. 56, co. 3 l. n. 689/1981) o all’applicabilità del divieto di avvicinamento in quanto compatibile (art. 56 ter u.c.). Le deduzioni della persona offesa non sono, inoltre, riferite alle determinazioni in merito alla confisca, pure oggetto di valutazione giudiziale ex art. 444, co. 1 e 3 c.p.p. Sul punto, pare opportuna una estensione, stanti le interrelazioni tra confisca e pretese risarcitorie della persona offesa tracciate dall’art. 104 bis, co. 1-sexies disp. att. c.p.p. In particolare, la persona offesa avrebbe interesse ad argomentare quantomeno in ordine alla non confiscabilità di determinati cespiti, in quanto passibili di restituzione alla stessa. Le deduzioni della persona offesa non potrebbero viceversa riguardare in via diretta il mancato risarcimento del danno, vista la preclusione all’adozione di statuizioni risarcitorie nella sentenza ex art. 444 c.p.p. Nella pratica, non si può peraltro escludere che la mancanza di prestazioni risarcitorie da parte dell’imputato spinga la persona offesa a controdedurre in ordine all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Più in generale, inoltre, la persona offesa potrebbe argomentare per il rigetto dell’accordo, onde indirizzare verso una scelta procedimentale che ammetta la soddisfazione in sede penale delle sue pretese civilistiche (come il giudizio abbreviato), o al fine di spendere in sede civile le considerazioni sviluppate dal giudice penale nell’ordinanza di rigetto. Tanto premesso, l’art. 444 comma 2 c.p.p. segue il modello della motivazione rafforzata, imponendo al giudice un irrobustimento dell’apparato argomentativo ove intenda discostarsi dalle deduzioni della persona offesa. Trattasi di una assoluta novità, non prevista neppure nel sistema ex art. 299,co. 3 e 4-bis c.p.p., che pure attiene alla protezione dell’integrità fisica della vittima. Onde garantire la compatibilità della previsione con la presunzione di non colpevolezza, deve escludersi qualsivoglia automatismo o presunzione aprioristica di fondatezza delle deduzioni della persona offesa. In questa prospettiva, l’onere motivazionale aggiuntivo a carico del giudice è previsione scontata. Senonché, l’eventuale vizio motivazionale sembra restare tuttavia insindacabile: il d.d.l., infatti, come già evidenziato, non incrementa i motivi di ricorso ex art. 448, co. 2-bis c.p.p., né tantomeno attribuisce alla persona offesa la legittimazione a impugnare.

2.4. La modifica dell’art. 447 c.p.p.

L’art. 2, co. 1 lett. i) del d.d.l. modifica, altresì, l’art. 447 c.p.p., nell’ottica di garantire la partecipazione della persona offesa all’iter di formazione dell’accordo sulla pena in fase di indagini preliminari. In questa prospettiva, superando il contrario avviso della giurisprudenza di legittimità, si prevede anzitutto la notifica alla persona offesa o al suo difensore del decreto di fissazione di udienza, con avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni. L’omessa citazione della persona offesa dovrebbe intendersi presidiata da nullità generale a regime intermedio. L’ambito di applicazione della previsione è individuato dall’art. 444, co. 1-quater c.p.p., così escludendosi fattispecie incriminatrici anche più gravi e comunque lesive dell’integrità psico-fisica della persona offesa. Tale selezione può apparire arbitraria, specie ove si consideri che - all’esito del d.lgs. n. 150/2022 - è sempre notificata alla persona offesa l’udienza per l’applicazione della pena su richiesta a seguito di decreto di giudizio immediato (art. 458 bis, co. 1 c.p.p.). L’inserimento della persona offesa tra i destinatari della notifica della fissazione di udienza imporrebbe di estendere a quest’ultima l’avviso, riservato al solo indagato, dall’art. 447, co. 2 c.p.p., della facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa. Sul punto, la previsione del d.d.l. appare pertanto meritevole di interpolazione. In sede di udienza, la persona offesa o il suo difensore, se comparsi, devono essere sentiti. Il d.d.l. seguita peraltro a non consentire la costituzione di parte civile, come chiarito a suo tempo10 e di recente ribadito obiter11 dalle Sezioni Unite. Non è espressamente richiamato il disposto dell’art. 444, co. 2 c.p.p., che tuttavia deve trovare applicazione, in quanto inserito nella parte generale della disciplina. Ne segue, anche in tal caso, l’onere per il giudicante di motivare espressamente in ordine al mancato accoglimento delle deduzioni della persona offesa, con le perplessità sistematiche già sopra esposte visto l’attuale statuto generale della persona offesa nel procedimento penale.

2.5. Conclusioni.

Nonostante le varie criticità ed i profili problematici di diritto processuale evidenziati nei paragrafi che precedono, si ravviserebbero dei motivi - di carattere, invero, più sostanziale - per salutare con favore questa parte del d.d.l. di riforma, trattandosi di disposizioni che consentono di valorizzare ex art. 133 c.p. elementi rilevanti nella valutazione della gravità del fatto, nonché nell’apprezzamento della capacità a delinquere dell’autore, non sempre di immediata percezione (soprattutto nelle prime fasi delle indagini preliminari). Ciò anche nell’ottica di una più concreta attuazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 comma secondo della Costituzione, che impone di diversificare - certamente anche in punto di trattamento sanzionatorio - situazioni tra loro differenti, nonché nell’ottica della piena legittimazione di uno spazio sempre maggiore riconosciuto ai diritti delle “vittime” di reato nel procedimento penale, come promosso dalle direttive e decisioni quadro europee già richiamate in premessa. Certo, anche in questo prospettato scenario, rimane il significativo dubbio sulla legittimità dell’applicazione di un siffatto “statuto processuale” solo con riferimento agli specifici reati indicati nel nuovo disegno di legge, posto che, una volta apprezzata la validità ed efficacia di tale modus procedendi, non risulterebbero chiare le ragioni alla base della volontà del legislatore di circoscriverne l’operatività soltanto ai reati del c.d. “codice rosso” (questione, per la verità, che si pone anche con riferimento ad altre scelte normative di recente introduzione come, ad esempio, in punto di interlocuzione sulla revoca o sostituzione delle misure coercitive). Corrisponde al vero che il quadro nazionale ed europeo vada verso un ripensamento della figura della “vittima” di reato nel procedimento penale; pur tuttavia, rimane da chiedersi se tale nuovo “ruolo” che le si vorrebbe attribuire necessiti più di una generale ed organica rivisitazione dell’attuale impianto codicistico, che non di riforme settoriali o emergenziali, per garantire quella coerenza di sistema che ad oggi, purtroppo, non è dato ravvisare. A ben vedere, però, la disposizione è foriera di ulteriori profili problematici. Soprattutto nel caso di già avvenuto esercizio dell'azione penale, atteso che la richiesta di applicazione pena formulata dall’imputato (personalmente o dal suo procuratore speciale) costituisce infatti esercizio di un diritto personalissimo: quello di rinunciare a difendersi nel dibattimento. Come si è visto, la possibilità di deduzioni riconosciuta alla persona offesa andrebbe invece inevitabilmente a cadere su aspetti che rappresentano esclusivo esercizio del potere pubblico, introducendo valutazioni di natura soggettiva, parametrate alla propria sofferenza, con inevitabile stravolgimento dell’ambito di valutazione del giudice.

3. L’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero non delegabile alla polizia giudiziaria

L’art. 2, co. 2, lett. f) n. 5 del disegno di legge governativo n. 1433, prevede, integrando e modificando il disposto normativo di cui all’art. 362, co. 1 ter, c.p.p., il seguente periodo: “Il pubblico ministero provvede personalmente alla audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso”. In relazione all’indicato disposto normativo possono formularsi alcune considerazioni. In primo luogo, gli ufficiali/agenti di polizia giudiziaria, che vengono delegati ad assumere informazioni dalla persona offesa, sono sufficientemente ed adeguatamente preparati a procedere a tale adempimento, giacché gli uffici di procura hanno emanato, da tempo, apposite direttive aventi ad oggetto specificamente la trattazione dei reati cosiddetti di “codice rosso”. Tale previsione, per altro, parrebbe essere sprovvista di una qualsivoglia sanzione processuale, ancorché possa risultare rilevante sotto il profilo disciplinare. Restano comunque operanti le clausole di esonero di cui all’art. 362, co. 1 ter c.p.p. (vale a dire la sussistenza di imprescindibili esigenze di tutela dei minori, di riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della parte offesa) o la necessità di procedere ad attività investigative il cui espletamento potrebbe subire nocumento nell’ipotesi di immediata escussione della persona offesa, ovvero esporrebbe la stessa al rischio di rendere ulteriori contributi dichiarativi, in violazione delle previsioni di cui all’art. 20 lett. b) della direttiva 212/29/UE, introdotta con d. lgs. n. 212/2015. La previsione di tale adempimento aggraverebbe eccessivamente, e in maniera insostenibile, il lavoro delle procure della Repubblica.

L’attuale art. 362, co. 1 ter c.p.p. prevede peraltro che, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero “assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza”. La disposizione, siccome novellata, individuerebbe la sola persona offesa nel novero dei soggetti che il pubblico ministero deve personalmente audire. Non si comprende tuttavia la ratio dell’esclusione di chi ha presentato denuncia, querela o istanza. Ed infatti, molto spesso, la persona offesa non presenta denuncia proprio perché vittima di minacce o, comunque, perché in uno stato di soggezione e/o di asservimento.

L’intervento normativo introdurrebbe poi una ulteriore ed apparentemente irrazionale previsione, posto che sancisce l’obbligo di dover procedere alla audizione personale della persona offesa non soltanto in tutte quelle ipotesi rientranti nei delitti di c.d. “codice rosso”, ma anche, ad esempio, in situazioni del tutto differenti, prima fra tutti il c.d. stalking condominiale, pure astrattamente riconducibile nella fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p.

Con il nuovo art. 90 bis.2 c.p.p. verrebbe peraltro imposto l’obbligo di comunicare alla parte offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, la sua facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 362, co. 1 ter, c.p.p. Orbene, oltre a non essere espressamente previsto che tale informazione debba riguardare anche la tempestività della richiesta, ci si chiede quali siano gli obblighi di effettiva “informazione” che incomberebbero sulla polizia giudiziaria, al fine di evitare che la suddetta previsione si traduca in una mera clausola di stile. Come già ricordato, l’art. 2, co. 2, lett. f) n. 5 introduce l’audizione diretta da parte del pubblico ministero in caso di espressa richiesta della persona offesa, purché tempestiva e motivata. Ne conseguirebbe, quanto alla tempestività, l’ammissibilità della richiesta solo se contestuale all’atto di querela/denuncia o all’escussione della parte offesa da parte della polizia giudiziaria prima che il relativo procedimento sia iscritto e non in un momento successivo. Quanto alla motivazione si introduce con l’espressione “richiesta motivata” una valutazione discrezionale nel merito troppo ampia. In assenza di maggiori specificazioni circa il minimum motivazionale richiesto, problematica si appalesa anche la certa individuazione delle ipotesi in cui il pubblico ministero sia tenuto a procedere alla audizione personale della persona offesa, stanti i possibili riflessi, anche in chiave disciplinare, di una siffatta omissione.

III - Ricadute organizzative

1. L’audizione della persona offesa

La presente analisi presuppone l’attuale condizione degli uffici giudiziari, come riscontrabile oggettivamente da qualunque operatore del diritto, quali fondamenta su cui dovrebbero inserirsi le modifiche normative presenti nel disegno di legge n. 1433 del 7/03/2025. Senza alcun pregiudizio si è inteso, quindi, comprendere quale sarebbe l’attuazione possibile di siffatto d.d.l., nel caso di una approvazione senza rilevanti modifiche. Una prima considerazione ha riguardato gli aspetti procedimentali, la prima fase delle indagini, segnata dalla già citata modifica dell’art. 362, co. 1 ter c.p.p. “Il pubblico ministero provvede personalmente alla audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso”. Può anzitutto osservarsi come la persona offesa possa comprensibilmente non considerare le conseguenze organizzative della propria richiesta, anzitutto dal punto di vista logistico, dal momento che la sua residenza potrebbe anche essere collocata a notevole distanza dal competente ufficio di procura, con conseguenti oneri di spostamento. Le procure della Repubblica sono infatti situate per lo più nel capoluogo di provincia o di regione ovvero nelle città di maggiori dimensioni. Nell’attuale sistema, in caso di particolare urgenza, viene delegata la polizia giudiziaria più vicina alla persona offesa. Inoltre, è una necessità frequente quella della convocazione con la massima riservatezza della persona offesa, allo scopo di evitare reazioni dell’indagato. Solo la polizia giudiziaria è in grado, attraverso contatti informali ed estemporanei, di avvicinare la persona offesa per concordare un giorno in cui quest’ultima può essere sentita.

Vengono poi svalutate la lunga esperienza e la valida preparazione maturate da alcune forze di polizia nell’assunzione di sommarie informazioni dalle persone offese dei reati di violenza di genere. Escludere da tale attività, solo in ragione della scelta della persona offesa, ridurrebbe le competenze in capo alla polizia giudiziaria per assenza di una costante applicazione sul campo. Non deve obliterarsi, peraltro, la circostanza che talvolta, al momento della presentazione della querela o denuncia orale, l’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che la riceve pone domande al fine di chiarire alcuni aspetti o circostanziare i fatti esposti. Altre perplessità derivano dalla interferenza tra un obbligo siffatto, conseguente alla richiesta di un soggetto che può anche ignorare il sistema processuale, con altri istituti, specie nei casi in cui sia opportuno far precedere l’assunzione delle sommarie informazioni da accertamenti sulla capacità a testimoniare, sottoponendo la persona offesa ad inutili rischi di vittimizzazione secondaria. Analoghe considerazioni valgono per i casi in cui, prima facie, quanto emerge dalla querela appaia infondato e sfoci in una richiesta di archiviazione. In altri casi, il pubblico ministero potrebbe considerare opportuno accompagnare o far precedere l’audizione della persona offesa da altra attività di indagine (anche di tipo tecnico), attività che dovrebbe essere postergata a causa del sovraccarico lavorativo dell’ufficio.